[Twelfth Night]

コロナ禍では演劇、ミュージカル、オペラ、バレエが軒並み中止され、どうなってしまうんだろうと思っていたけれど、気を揉んでいるうちに色々と再開の運びとなり、ライブ配信も一般化し、新たな観劇の方法が確立されつつある。とはいえ、いつまた公演中止になってしまうかわからない昨今。

先日の記事にも書いたが、宝塚歌劇団・月組の『ピガール狂騒曲〜シェイクスピア原作・十二夜より〜』は11月と12月のチケットが取れたので、久しぶりに『十二夜』を読み返した。記憶の中で『お気に召すまま』とごっちゃになっている部分もあったので、いい機会となりました。

- 作者:シェイクスピア

- 発売日: 2013/12/20

- メディア: Kindle版

一番新しく出版された訳が読んでみたいという気分になり、古典新訳文庫の故・安西徹雄さん訳(↑)を。ちょっとお茶目な感じが『十二夜』にぴったりですごくよかった。

それで、タイトルの件。

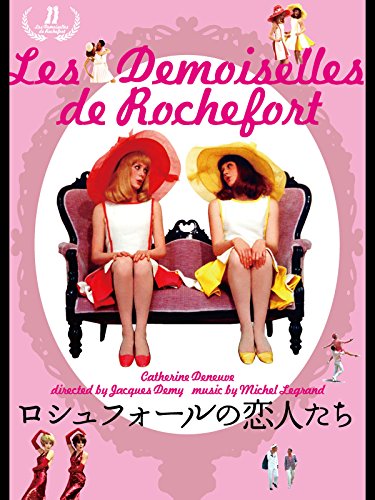

もしかして『ロシュフォールの恋人たち』って、『十二夜』をモチーフとしているの!?(リテリングと言えるほどではない)と、ふと思ったのでブログに書いておく。

『十二夜』のあらすじ:楽しいことばかりではない喜劇

『十二夜』はきっとみなさまご存知の通り、シェイクスピアの喜劇で、やんごとなき出自の双子のきょうだいであるセバスチャン(兄)とヴァイオラ(妹)が船の難破で生き別れになってしまったところから始まる物語。

物語の中心はヴァイオラであり、見知らぬ土地(アドリア海沿岸だとされている)に辿り着き、男装をしてオーシーノ公爵に仕えるようになるところが描かれる。このオーシーノ公爵は、地元の伯爵家の女主人オリヴィアに恋をしているため、ヴァイオラは何度もオリヴィアに手紙を届ける役目を仰せつかる。

だが、あろうことかオリヴィアは男装したヴァイオラ(セザーリオと名乗る)に恋をしてしまう。オーシーノ公爵のことを愛するようになっていたヴァイオラは、男装をしている自分の状況とオーシーノへの思いに挟まれ、葛藤するようになる。

さらには、オリヴィアの館をうろちょろしているおじや道化や貴族なんかが愉快な役回りを演じて舞台に笑いを提供する。

色々と誤解が生まれるものの、最後にはヴァイオラとセバスチャンの兄妹が再びめぐりあい、自身の嘘を告白したヴァイオラはオーシーノと結ばれ、ヴァイオラそっくりの美しい美男子セバスチャンとオリヴィアも恋に落ち、ついでに道化役に徹していたトービー(オリヴィアの叔父)とさまざまないたずらの考案者マライア(オリヴィアの小間使い)まで結婚する。

最後は大団円、の喜劇なのだが、決して楽しいことばかりではないのがポイントだ。最初から最後まで自分の思いを貫けるのはヴァイオラ一人のみだし、マルヴォーリオなどは恋心のせいで散々な目に遭い、決闘など少々血生臭い展開もあり、悲しみや辛さ、苦しさもかなり盛り込まれている。

シェイクスピアが『十二夜』執筆以降は悲劇を書くようになることを考えると、否応なく忍び寄ってきた人生の苦悩を、ついに描かずにはいられなくなったのだという、どことなくあきらめにも似た思いをこの作品に感じることもある。

『十二夜』(クリスマスのお祝いが終わりを迎える1月6日を指す)というタイトルが示すように、「お祭りの終わり」、「過ぎ去っていったお祝い」のような晴々とした寂しさが余韻として残る。

『ロシュフォールの恋人たち』のあらすじ(?):これが人生

「お祭りの終わり」、「過ぎ去っていくfête」……それってまさに『ロシュフォールの恋人たち』じゃない!?

夏、未来への期待、新しい朝、太陽の光を感じながら手ぶらで歩くこと、新しい歌、ちょっとした見栄、失敗を笑い飛ばすこと、自分たちのための歌、奇跡を信じること……。観るたびにワクワクして、胸がはち切れそうになる映画。

明るい気分のときに観ると天まで飛んでいけそうだと感じるし、絶望しているときに観ても勇気をもらえる。

そんな『ロシュフォール』だけれど、これは決して『歌って踊って笑える』楽しいだけの映画ではない。どうしてこうなの? どういう意味? とずっと考えていたあれこれ、『十二夜』なんだと思ったら納得できる気がしたので、あらすじに沿って「これは」と思った点を綴ってみる。

『ロシュフォール』のネタバレにもなりますが、ネタがバレたところでこの映画の面白さは1mmも変わらないし、1000%楽しめることは保証します。

主人公は双子

『十二夜』の主人公はヴァイオラとセバスチャン。『ロシュフォール』の主人公も双子の姉妹のソランジュとデルフィーヌ。

ソランジュを女優のフランソワーズ・ドルレアックが、そしてデルフィーヌを1歳違いの実の妹であるカトリーヌ・ドヌーヴが演じていることもあり、髪の色が赤毛とブロンドで(この映画では)異なるけれど、本当によく似ていて動きや歌声の親和性も高い。

お祭りの始まりから終わりまでが描かれる

『ラ・ラ・ランド』でもオマージュされていたが、この映画は町にお祭りがやってくる(船で!)ところから始まる。夏の移動式のお祭りが町にやってきて、一通りどんちゃん騒ぎが終わり、町から去っていくまでのお話。季節は違えど、クリスマスイブから1月6日までの「十二夜」そのもの。

決闘(的なもの)あり

『十二夜』では決闘だ!となり、アンドルーがセザーリオ(男装したヴァイオラ)に決闘を申し込む。

『ロシュフォール』ではデルフィーヌから別れを告げられた恋人のギョームが、結構唐突にピストルを持ち出すシーンが。これはアートの一環ではあるものの、まるでギョームと「例の絵描き」との決闘のようにも見える。

人違いの恋

ダム氏って、最初はちょっとソランジュに好意を抱いているよね!? もちろんそれはかつての恋人イヴォンヌ(ソランジュの母)の面影があるからなのだが、この人違いの恋と、その後すっきりさっぱりと方向転換する様がやたらとオーシーヌを想起させる。

謎のユーモア

ダムという苗字が嫌、「マダム・ダム」と呼ばれるのが嫌(「越久さんの奥さん」なんて呼ばれるのは嫌!って感じ?)というおかしな理由でダム氏と結婚しなかったイヴォンヌって……喜劇的な要素がぶっ込まれる。

道化役に徹するエチエンヌとビル

エチエンヌ役はジョージ・チャキリス、ビル役はグローバー・デール。バキバキのキメキメダンスを踊るというのに、この格好よく若い盛りの2人はあくまで道化役。

大切な人に嘘をつく

しかもイヴォンヌは、「大金持ちの男性にプロポーズされてメキシコに引っ越して行った」なんて不要な嘘をついている。それによってイヴォンヌとダム氏が結ばれるのには必要以上の時間がかかることになる。自分の性別を偽ってしまったが故に、オーシーヌとなかなか結ばれないヴァイオラのように。

やたらとフォーカスされる下着(コンビネゾン)

これが一番あれ!って思ったポイントかもしれない。やたらとソランジュがcombinaison、combinaison(下着)で笑いを取ってくるのだが、これってもしや『十二夜』といえばの、黄色い靴下と十字の靴下留めを暗示してる? 考えすぎなの?

(画像はPinterestより)

恐ろしい殺人事件

明るい映画なのに、ただただ人生の美しさを映し出したような映画なのに、ダークな部分にも焦点が当たる(光と影は紙一重)。

著名なダンサー「ローラ・ローラ」が殺されるのだ。犯人はなんと、イヴォンヌが営むカフェの常連であるおじいさん。ずっと恋していたのに冷たくあしらわれ、カッとなって殺したということになっている。これも相当「えっ!?」ポイントである。この明るく陽気な映画に、そのエピソードいる?

しかも殺される女性の名前が「ローラ」であることにギョッとする。なぜなら、この映画の監督と脚本を担当したジャック・ドゥミの監督デビュー作はその名も『ローラ』。

『シェルブールの雨傘』にも、過去の恋人として名前だけ登場するローラ。そのローラを「切り刻んで」という恐ろしい表現で登場させるなんて、何事。このシーンは、まるで喜劇から悲劇へと移行していったシェイクスピアのような、ドゥミ監督による過去との決別とある種の決心を感じさせる。

その上、デルフィーヌはバレリーナ志望。ローラの死は、今は華やかで美しく、希望で満ち溢れているデルフィーヌの行く末を暗示しているかのようにも思えて、人生の長さと残酷さに思いを馳せてしまう。

カップルが3組誕生

ソランジュは町にやってきた著名な作曲家アンディと結ばれ、母親のイヴォンヌはかつての恋人ダム氏と再会、デルフィーヌは最後の最後で水兵のマクサンヌと出会うことが示唆される。

「ヌーヴェルヴァーグ」だから、では片付けられない違和感

こんな感じで、この映画には「それいる?」みたいな不思議なエピソードがいくつも登場する。

ずっと「これはハリウッド映画じゃないから、フランス映画だから」、「ヌーヴェルヴァーグだから」だと一生懸命自分に言い聞かせていたのだが、ヌーヴェルヴァーグだからってジャック・ドゥミの他の映画には微塵も感じられない不思議な違和感を感じていた。

今回『十二夜』を読み返し、喜劇のはずなのに悲しく辛いエピソードや血生臭いエピソードがやたらと心に残ることを再認識し、これこそがシェイクスピア、そしてジャック・ドゥミが描きたかったものなのかなと、ふと思ったのだった。つまり、苦楽は表裏一体、人生には笑顔もあれば涙もあり、すべてひっくるめて人間でありアートなのだ、と。

『ロシュフォール』の大ファンであるわたしがそう思っているだけであって、確証はないけれど。

フランソワーズ・ドルレアックの死

喜劇なのに悲しくもある、人生そのもののような『十二夜』と『ロシュフォールの恋人たち』。

あまりにも明るく燦々とした太陽の光に満ち溢れている『ロシュフォール』だが、観終わってから少し寂しくなるのはきっと、主人公のソランジュを演じたフランソワーズ・ドルレアックが、この映画の公開年である1967年に25歳という若さでこの世を去っている(交通事故)こともあるだろう。

妹のカトリーヌ・ドヌーヴとは最初で最後の共演となった。

映画の中の彼女は光り輝いている。指の先まで優雅で、髪の一本一本まで美しい。笑ったり踊ったり歌ったり、タバコを吸ったり、カバンを落としたりしているフランソワーズを観ていると、これは人生最高の輝きであるとともに、人生最後の輝きだったのだと思い、なんともいえない気持ちになる。

フランソワーズとカトリーヌ・ドヌーヴはとても仲がいい姉妹だったようで、確かインタビューで(『ロシュフォール』のことを)「辛くて観ることができない」みたいに言っているのを見た記憶がある。そんな悲しい事実もあいまって、まるで『十二夜』だと思ったのだ。

あまりに好きすぎるから、長々と書いてしまった。全然映画を観ることができなかった今年だって、『ロシュフォール』は観ました。

2021年どのくらい映画を観ることができるかまだわからないけれど、『ロシュフォール』だけは何度も観るでしょう。

人生の光が、希望が、若さが、『ロシュフォール』のようなお祭りと夏が、去ってしまったときはどうすればいいの? その答えだって、『ロシュフォール』には、ちゃんと描かれている。

Quand l'été a disparu

Quand le temps s'en est allé......

Il faut aimer

Aimer la vie, aimer les fleurs

Aimer les rires et les pleurs

Aimer le jour, aimer la nuit

Aimer le soleil et la pluie

Aimer l'hiver, aimer le vent

Aimer les villes et les champs

Aimer la mer, aimer le feu

Aimer la terre pour être heureux

人生を愛そう。

花を愛し、笑顔も涙も愛し、昼を愛し、夜も愛し、太陽と雨を愛し、冬を愛し、風も愛し、都会も田舎も、海と炎も愛し、大地を愛そう。

愛が消え去ってしまっても大丈夫。また愛することから始めればいい。

愛があれば毎日は夏になる。「最高の夏」になる。